特斯拉四年维权案终落幕, 车顶女车主被判赔17万

- 2025-07-13 18:23:35

- 621

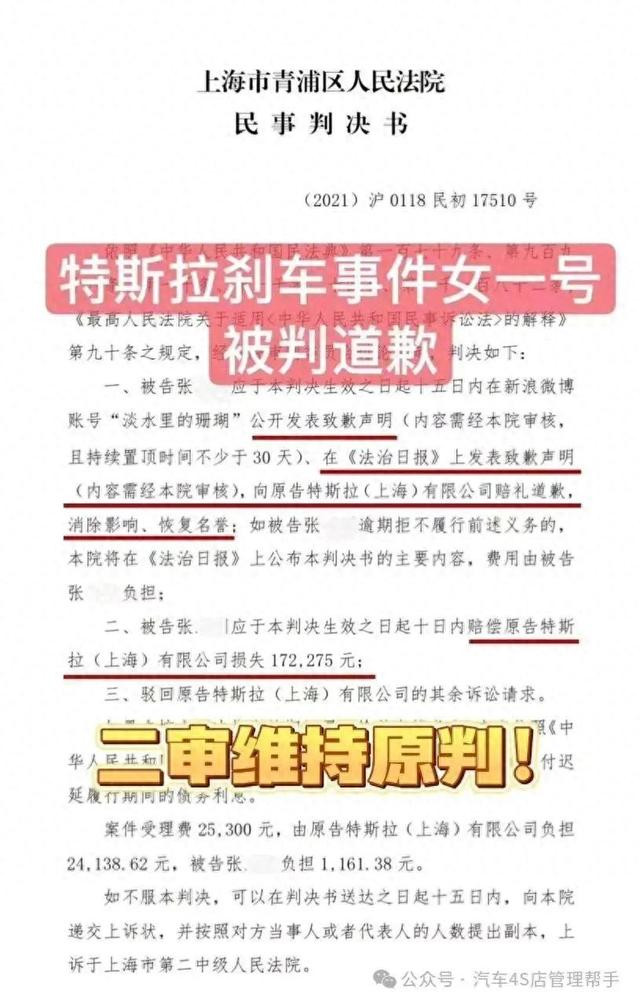

2021年上海车展上,河南张女士一身“刹车失灵”T恤跃上特斯拉车顶的画面,犹如一颗投入平静水面的石子。四年过去,这场轰动全国的维权拉锯战终于迎来结局——上海市青浦区人民法院二审维持原判:张女士侵犯特斯拉名誉权成立,需公开道歉并赔偿17万元;幕后策划者封某赔偿25万元。一纸判决,为这场风波画下句号。

事件的代价远超想象。司法评估机构冰冷的数字揭示残酷现实:因这场闹剧,特斯拉损失超1.7亿元订单,商誉损失达数千万元。而维权者张女士的四年坚持,最终换来的却是法律的无情否定。法院明确指出,她始终未能提供车辆存在质量问题的实质证据,所谓的“刹车失灵”仅是个人主观判断。

一场早有预谋的维权?

回溯2021年2月,张女士父亲驾驶特斯拉Model 3发生追尾事故。尽管交警明确判定其父未保持安全车距负全责,张女士仍坚称“刹车失灵”,拒绝接受第三方检测,更在两个月后的上海车展上演了震惊全国的车顶维权。

调查揭露,这场看似突发的维权实则有备而来。自媒体人封某不仅为张女士提供车展媒体通行证,更在事件前后持续在社交平台炒作“特斯拉刹车失灵”话题。法院最终认定封某起到组织策划作用,其长期攻击特斯拉的行为构成名誉侵权。

更具讽刺意味的是,在张女士维权事件后发生的多起“特斯拉刹车失灵”投诉,经司法鉴定全部排除车辆故障,事故原因均指向驾驶员操作或外部因素。四年诉讼中,张女士始终无法提交有效证据支持其主张,而特斯拉提供的行车数据清晰显示:事故发生时车辆制动系统工作正常,ABS及自动紧急制动功能均有效介入。

胜诉背后的代价

尽管赢得官司,特斯拉为此付出的代价令人触目惊心。“上海车展事件”后,特斯拉连续三年缺席北京、上海等国内顶级车展,品牌形象遭受重创。销量数据揭示着残酷现实:2025年上半年,特斯拉全球交付量同比下滑13.3%,中国市场销量下降5.4%。

为挽回消费者信任,特斯拉实施了一系列自救措施:通过OTA升级优化能量回收制动系统,允许车主自主选择制动强度,缓解用户对“单踏板模式”的担忧;主动加强与监管部门合作,推动建立新能源汽车数据安全标准;2025年FSD(完全自动驾驶)在中国落地后,进一步开放部分功能测试,试图重塑技术领先形象。

这场风波暴露了特斯拉早期危机应对的短板。其强硬的“不妥协”态度,客观上加剧了矛盾升级。反观蔚来、小鹏等国内车企通过建立快速响应机制、提供代步车等举措,有效降低了类似维权事件的负面影响。

法律亮出维权边界

张女士在败诉后仍坚持发声:“此次判决是名誉权判罚,不是产品质量纠纷案件。”她透露有关数据问题的案件仍在北京市大兴区法院审理中。这种表态暗示着争端可能尚未终结,但法律已为维权行为划出清晰红线。

法院判决传递明确信号:消费者维权必须遵守法律边界,不能以侵犯企业合法权益为代价。此案中,张女士的极端维权方式不仅未能解决问题,反而导致自身承担侵权责任。

法律专家指出,消费者在遇到产品质量问题时,应优先通过协商、调解、诉讼等合法途径解决。企业也应建立更完善的投诉响应机制,避免将普通消费纠纷升级为公共危机。

结语

判决书落定后,张女士在社交媒体坚称:“名誉权判罚不等于质量问题终结”。而特斯拉展台已连续三年缺席国内各大车展,1.7亿订单损失的背后,是消费者信任的裂痕难平。这场没有赢家的拉锯战警示我们:当维权者跃上车顶的一刻,真相已被情绪遮蔽;当企业筑起高墙的瞬间,沟通桥梁已然断裂。

话题互动:您认为消费者应如何在维护权益与企业商誉保护间找到平衡点?

支持判决:维权需守法,过度行为应担责

同情车主:个体对抗大企业本就艰难

中间立场:双方皆有改进空间,企业应更开放,消费者应更理性

- 上一篇:鹿晗有隐藏款

- 下一篇:马斯克后悔发布一些关于特朗普的帖子